Construimos para aislar, el nuevo puente de Villa Sur repite los errores de siempre en la movilidad de Aguascalientes

Lo que revela el nuevo puente de Villa Sur sobre nuestras prioridades

Las ciudades de México han experimentado una expansión urbana acelerada en las últimas décadas, marcada por desarrollos en los bordes de las manchas urbanas. Lo que en su momento se presentó como una oportunidad para ofrecer vivienda “accesible” en terrenos baratos a tan solo 30 minutos del centro, como prometían los anuncios, ha derivado en un problema estructural de movilidad y segregación. Barrios desconectados, servicios públicos insuficientes y municipios rebasados son ahora parte del paisaje cotidiano en muchas zonas metropolitanas.

Este fenómeno, la expansión hacia las orillas sin una visión clara de integración, no es casual ni aislado. Responde a un patrón más profundo y persistente en la forma en que planeamos y construimos nuestras ciudades. Para entender lo que ocurre hoy en zonas como Villa Sur, es necesario primero detenernos en esa lógica de desarrollo urbano que durante años ha priorizado la expansión rápida sobre la calidad del entorno construido.

El patrón de desarrollo

La lógica de crecimiento urbano que predomina en muchas ciudades mexicanas ha estado profundamente ligada al automóvil, al bajo costo del suelo en la periferia y a una visión fragmentada del desarrollo.

En lugar de consolidar y densificar zonas bien conectadas, se ha apostado por extender la ciudad hacia terrenos cada vez más alejados, donde el precio por metro cuadrado parece justificarlo todo. En muchos casos, estas expansiones han sido impulsadas por intereses inmobiliarios y avaladas por autoridades que ven en la construcción masiva una señal de progreso, sin detenerse a pensar en sus consecuencias más allá de su administración.

Este patrón ha generado colonias aisladas, con acceso limitado a transporte público, sin equipamiento urbano de calidad y con deficientes condiciones para caminar o andar en bicicleta. La calle deja de ser espacio público y se convierte en un mero canal de paso, dominado por el auto. Las personas quedan supeditadas a largos traslados y a una profunda dependencia del coche privado, lo que refuerza la segregación espacial y económica.

Lo más preocupante es que, pese a las evidencias de sus efectos negativos, esta lógica de urbanización sigue reproduciéndose. Las soluciones que se proponen como puentes, avenidas ampliadas o distribuidores viales, no corrigen el problema de fondo, sino que lo agravan. Son parches costosos que mantienen viva una ciudad diseñada para excluir más que para conectar.

Villa Sur es un ejemplo claro de cómo esta visión fragmentada de ciudad termina materializándose en obras que aíslan más de lo que conectan. Para entenderlo mejor, vale la pena revisar qué se construyó y bajo qué lógica se tomó esa decisión.

El caso de Villa Sur

En el sur de Aguascalientes, una ciudad muchas veces ignorada en el panorama nacional, al grado de ser elegida como escenario para la versión mexicana de The Office, se encuentra la colonia Villa Sur, ubicada a tan solo 6.5 km del centro. A pesar de esa cercanía relativa, sus condiciones de conectividad y accesibilidad urbana reflejan de forma clara los errores estructurales en nuestra forma de expandir la ciudad.

Urbanizada desde hace más de dos décadas, Villa Sur ha estado históricamente conectada con el resto de la ciudad mediante solo dos accesos: uno hacia el oeste, a través de un puente que conecta con la carretera 45 sur y la avenida Héroe de Nacozari; y otro al norte, por una estrecha vía rural que se convierte en la avenida Héroe Inmortal. Durante veinte años, esta limitada infraestructura no se amplió, a pesar de que la ciudad continuó expandiéndose aún más hacia el sur.

Mientras tanto, los habitantes de la zona —más de 11,000 personas— han enfrentado un acceso deficiente al transporte público, ausencia total de infraestructura ciclista y condiciones mínimas para caminar. La única opción real para moverse ha sido el automóvil, una opción inalcanzable para buena parte de la población.

Fue hasta febrero de 2025 que el Gobierno del Estado concluyó la reconstrucción del puente de Villa Sur, una obra que, en apariencia, buscaba resolver el congestionamiento vehicular crónico que aquejaba la zona. Sin embargo, al analizar con más cuidado el tipo de solución implementada, emerge un patrón preocupante: una vez más,

la respuesta a un problema urbano complejo se reduce a una obra vial centrada exclusivamente en el coche, ignorando por completo las necesidades de quienes se mueven a pie, en bici o en transporte público.

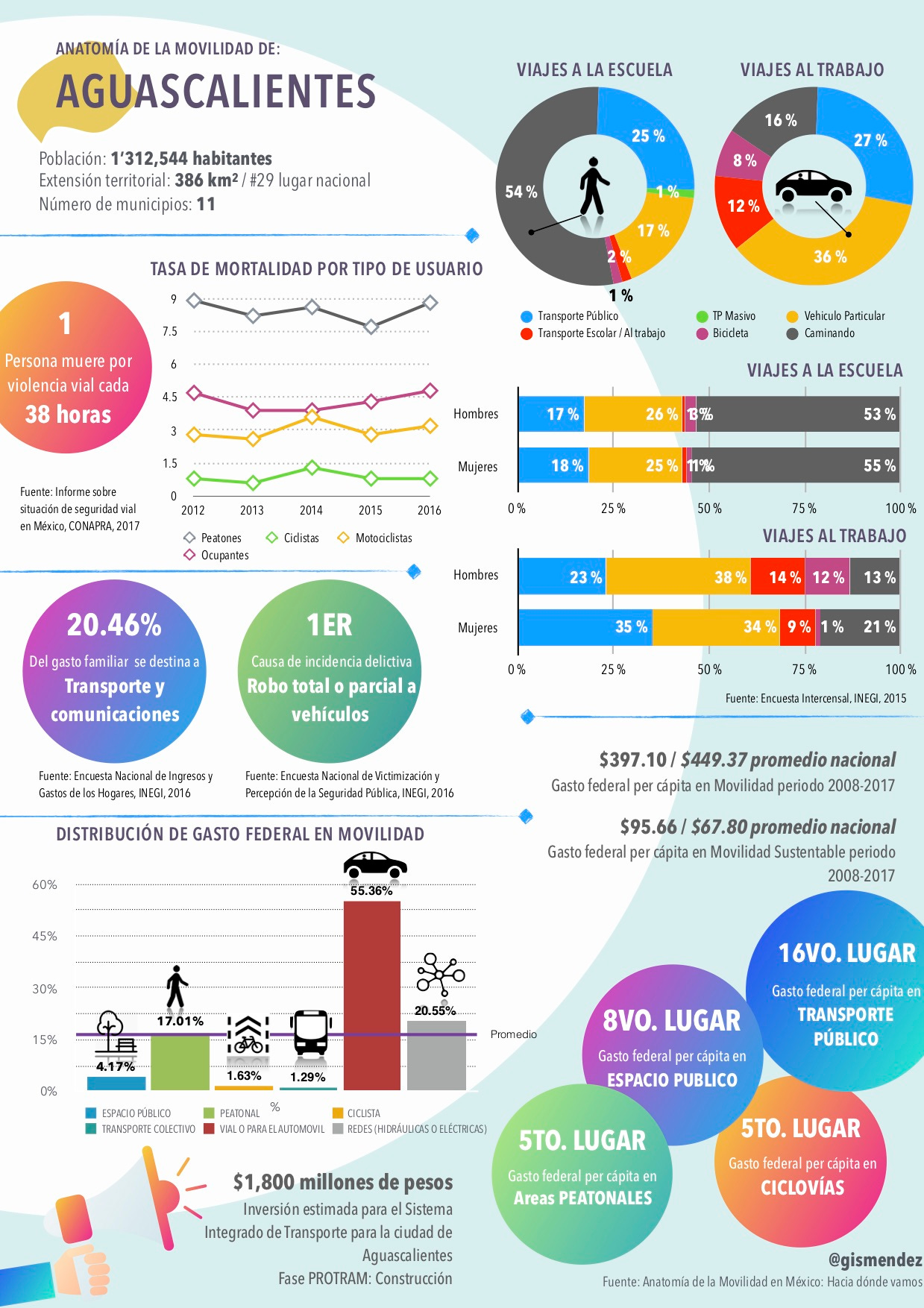

Para darnos una idea de la dimensión del problema, basta con recordar que en Aguascalientes el 64 % de los viajes al trabajo no se hacen en automóvil. Aun así, se optó por una solución que prioriza al coche y excluye a la mayoría.

¿En qué consistió exactamente esta obra? ¿Qué tipo de infraestructura se construyó y bajo qué lógica? Para responder a esas preguntas, vale la pena revisar el contexto oficial de la intervención y los criterios que aparentemente guiaron su diseño.

¿Entonces qué se hizo?

La obra consistió en la rehabilitación del puente existente y la construcción de dos carriles adicionales, dejando un total de dos por sentido. La inversión ascendió a 46 millones de pesos. No obstante, como ocurre con frecuencia en nuestras ciudades, la intervención se limitó a lo vial: no se analizó ni se planteó una solución integral al problema de conectividad, ni se consideraron las necesidades de otros modos de transporte.

No se incorporaron cruces peatonales seguros, ni se mejoraron las condiciones para caminar o andar en bicicleta. Tampoco se propuso una estrategia para fortalecer el transporte público, a pesar de que la mayoría de las personas en Aguascalientes no se mueve en coche. Lo que se presentó como una solución terminó siendo una obra incompleta, desconectada de un verdadero enfoque de movilidad urbana sustentable.

Este tipo de intervenciones reflejan algo más profundo que una simple falta de previsión técnica: evidencian un problema estructural en cómo se entiende la movilidad en nuestras ciudades. Detrás de cada obra como esta hay una lógica dominante que sigue priorizando al automóvil por encima de cualquier otra forma de desplazamiento.

El problema subyacente

El verdadero problema está en la falta de planificación urbana, una deficiencia que ha rebasado las capacidades de muchos municipios y gobiernos estatales a lo largo de las últimas décadas. Aguascalientes no es la excepción. La construcción desordenada de fraccionamientos, sin una visión de largo plazo, ha generado dinámicas territoriales insostenibles que hoy intentamos resolver con soluciones parciales e improvisadas.

Un enfoque más serio habría partido del reconocimiento del error estructural: se permitió el crecimiento de barrios desconectados sin asegurar su integración a la ciudad. Corregir eso requiere más que un puente. Implicaría convocar a los actores relevantes, alinear los planes de desarrollo urbano, replantear el transporte público y proyectar una movilidad pensada para todas las personas.

En cambio, no se pensó en algo tan básico como cómo saldría un peatón de Villa Sur. No se ajustaron las rutas de transporte público, ni siquiera se planteó una estrategia para mejorarlas. No se reconoció que existe una cantidad considerable de personas que se mueven en bicicleta y que necesitan infraestructura segura. Solo hubo una única reacción hacia el tráfico vehicular.

Y han pasado verdaderas tragedias donde se han perdido vidas y varias personas han sido lesionadas por esta falta de infraestructura segura. No es es ningún capricho la necesidad de accesibilidad a otros medios de transporte.

Aquí el enlace a esta lamentable noticia:

Es frustrante. Da la impresión de que el interés principal del gobierno no es ofrecer opciones de movilidad más justas y seguras, sino reforzar la dependencia del automóvil. Como si el auto fuera el único destino posible para nuestras ciudades.

Y si todo esto ya suena mal en términos de planeación, los datos oficiales no hacen más que reforzar esa sospecha. Incluso en las propias cifras del gobierno, hay inconsistencias que revelan que el problema fue mal diagnosticado desde el inicio.

Nota: los números oficiales no cuadran

Aunque este post no busca centrarse en los datos duros, hay una cifra oficial que no puedo dejar pasar por alto. Según el gobierno estatal, aproximadamente 480 mil personas transitan diariamente por la zona intervenida. Pero si consideramos que la población total del Área Metropolitana de Aguascalientes ronda el 1.2 millones de habitantes, esta estimación implicaría que más del 40 % de los habitantes de toda el Área Metropolitana pasa por ahí cada día. Simplemente no tiene sentido.

Más aún, la propia justificación del proyecto enfatizaba que se trataba de una obra necesaria para mejorar el acceso de los vecinos directos de la zona, no de un nodo de conectividad regional. Es decir, el problema era, y es, claramente local. Entonces, ¿por qué se recurre a una cifra desproporcionada que sugiere una relevancia metropolitana? La respuesta parece estar en la intención de inflar el impacto aparente de la obra, con tal de justificar una inversión significativa sin tener que entrar al fondo del problema.

Lo que esto deja claro es que ni el discurso ni los números coinciden. Hay una desconexión entre las causas planteadas y los objetivos reales del proyecto, lo que debilita aún más la legitimidad de la intervención.

Más allá de las cifras infladas y los discursos contradictorios, lo importante es preguntarse a quién sirve realmente esta obra. ¿A quién beneficia? ¿Quién puede cruzar el puente con facilidad y quién sigue enfrentando barreras invisibles cada día?

¿Para quien es el puente?

El puente es, sin rodeos, solo para automovilistas. No hay rutas de transporte público que lo crucen. No permite el paso peatonal ni ciclista. Y, como consecuencia, excluye a todos los demás usuarios del sistema de movilidad. Tampoco conecta con otras rutas cercanas ni facilita el acceso a servicios básicos; simplemente no fue diseñado para nadie más que para el coche.

Esto plantea preguntas incómodas. ¿Quién diseñó este proyecto? ¿La Coordinación de Movilidad del Estado (CMOV) participó en su desarrollo? Si lo hizo ¿Qué propuso para mejorar la movilidad del estado? y si no lo hizo ¿Acaso la obra vial no debe de ir alineada con los objetivos de esta entidad? ¿Se vio esta obra como una oportunidad para mejorar el servicio de transporte público en el sur de la ciudad? ¿O simplemente se ignoró todo eso? ¿Dónde quedó el Manual de Diseño de la Vía Pública del estado? ¿Es solo un documento decorativo, sin aplicación real?

No hay manera —repito, no hay manera— de que una persona cruce este puente a pie o en bicicleta. Y entender la gravedad de eso es urgente: es infraestructura pagada con dinero público, que excluye a la mayor parte del público.

Lejos de resolver problemas de fondo, este tipo de obras refuerzan la dependencia del automóvil. Y mientras no construyamos la infraestructura necesaria para que existan alternativas reales, esa dependencia solo se hará más profunda. Los únicos pasos que hay son clandestinos, no oficiales, inseguros y excluyentes.

Basta con mirar cómo se vive esta obra desde distintas formas de movilidad para entender su impacto desigual. No todos cruzan el puente de la misma manera —o siquiera pueden cruzarlo. Y en esa diferencia, se revela la verdadera jerarquía urbana que seguimos construyendo.

Una ciudad, distantes realidades

Veamos las diferencias reales. Supongamos que quiero ir de Villa Sur al Caffenio de Bonaterra a tomar un café, saliendo desde la glorieta de Villa Sur. ¿Qué opciones tengo según el medio de transporte?

🚗 Automóvil

Muy sencillo. Recorrería 1.1 km en apenas 1 minuto. Ir por el café no representa ningún problema.

🚌 Transporte público

No hay ninguna ruta directa. La opción más “rápida” implica caminar 46 minutos y tomar dos autobuses. Solo la ida tomaría 1 hora con 26 minutos, sin contar el costo de los pasajes. Ir y venir es un proyecto de medio día.

🚲 Bicicleta

No hay ciclovías en la zona. Además, no se puede cruzar legalmente por el paso a desnivel en bici (las pendientes no están diseñadas para eso). Así que tendría que rodear, sumando 8.6 km de trayecto y unos 27 minutos de viaje. Eso sí, el cruce final sería por un paso peatonal clandestino sobre las vías, que ni siquiera está reconocido oficialmente.

🚶 A pie

Si existiera un paso peatonal directo, el recorrido de 1.1 km se haría en unos 10 minutos. Pero como no lo hay, tendría que rodear más de 8 km, caminar durante una hora con 48 minutos, sin banquetas y cruzando también por el paso clandestino.

La conclusión es evidente: la ciudad fue planeada solo para quienes se mueven en automóvil. Para el resto —peatones, ciclistas, usuarios de transporte público— no hay alternativas dignas. Incluso la opción más viable, pedir un Uber, es un servicio privado inaccesible para muchas personas, y no puede ser la solución estructural de una ciudad.

¿Qué tipo de ciudad estamos construyendo si moverse sin auto es casi imposible? Si queremos revertir esta desigualdad cotidiana, necesitamos dejar de pensar en soluciones aisladas y comenzar a imaginar una movilidad verdaderamente integrada, incluyente y sostenible.

Una visión integral a futuro

No se trata solo de criticar lo que se hizo mal. También es importante imaginar lo que podríamos hacer mejor. Una intervención como la del puente de Villa Sur podría haber sido la oportunidad para desarrollar una visión integral de ciudad, centrada en el bienestar de todos sus habitantes.

En lugar de seguir resolviendo los problemas del auto, podríamos haber comenzado a planear una calle completa: una vialidad diseñada para permitir el uso seguro y eficiente de todos los modos de transporte —peatonal, ciclista, público y privado—. (Ya profundizaré sobre este concepto en otro post.)

En este artículo me he enfocado particularmente en los aspectos relacionados con la movilidad urbana, porque son los más visibles y urgentes en este caso. Pero es importante reconocer que una transformación real de zonas como Villa Sur exige una visión más amplia, que también incluya acceso a servicios, desarrollo económico local, seguridad, vivienda digna y espacio público de calidad. La movilidad es solo una parte del rompecabezas urbano, aunque una fundamental.

La nueva avenida

Esta calle podría funcionar como un eje alterno y de desahogo del Tercer Anillo (Avenida Siglo XXI). En su primera etapa, conectaría Santa Mónica con la carretera 45 Sur. Pero en el futuro, podría extenderse hacia el poniente hasta la Universidad Tecnológica de Aguascalientes (UTA) y, hacia el oriente, bordear Los Cobos y conectar con la avenida Poliducto y la Línea Verde. Este trazo no solo aliviaría el tráfico, sino que abriría nuevas posibilidades de integración territorial.

Movilidad peatonal

Para empezar, necesitamos más cruces seguros sobre las vías del tren. No podemos seguir dependiendo de pasos peatonales clandestinos. Además, las banquetas deben ser dignas: amplias, accesibles, con alumbrado peatonal y árboles nativos que brinden sombra y mejoren la calidad ambiental. Caminar en el sur de la ciudad no debería ser un acto de resistencia.

Red de ciclovías

Una ciclovía en este nuevo corredor tendría un doble impacto: funcional y recreativo. Podría integrarse fácilmente a la red ciclista urbana y conectar espacios clave como la Línea Verde, el bosque de Los Cobos y la salida hacia Agostaderito. No solo facilitaría trayectos cotidianos, sino que reforzaría el uso de la bicicleta como forma de recreación y movilidad sustentable.

Transporte público

A corto plazo, tal vez la demanda no justificaría una ruta de alta frecuencia sobre esta nueva avenida. Pero sí podría plantearse una reconfiguración estratégica: por ejemplo, extender rutas existentes por Héroe de Nacozari hasta su conexión con la 45 Sur, en lugar de desviarlas por Ciudad Industrial. Combinado con una mejora en la accesibilidad peatonal, esto haría que el transporte público sea una opción real para los habitantes del sur.

Ideas como estas no son utopías. Son el tipo de propuestas que podríamos estar impulsando si existiera voluntad política y una mirada más amplia sobre lo que significa hacer ciudad. Y aunque el puente ya se construyó, aún hay pasos que podemos tomar para evitar seguir repitiendo los mismos errores.

Casos para tomar nota

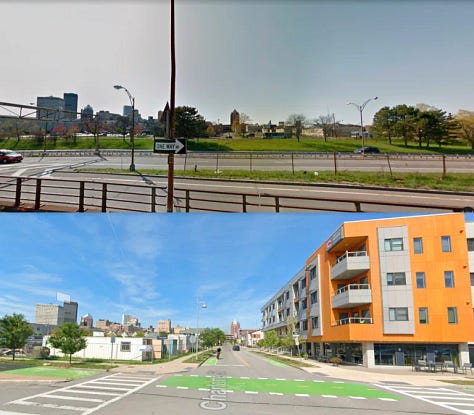

Uno de los ejemplos más inspiradores en el replanteamiento de infraestructura urbana reciente viene de un lugar inesperado: Rochester, Nueva York. Al igual que Aguascalientes, no es una gran metrópoli global ni un destino turístico de renombre. Pero eso no le impidió tomar una decisión valiente: demoler un tramo de vía rápida que dividía su ciudad y reemplazarlo con una calle completa y conectada.

Durante décadas, el Inner Loop, una especie de anillo vial interno construido en los años 50, actuó como una barrera física que separaba el centro de Rochester de los barrios que lo rodeaban. Aunque su objetivo era mejorar el flujo vehicular, en la práctica aisló comunidades, deprimió el valor del suelo adyacente y profundizó desigualdades urbanas.

En lugar de seguir ensanchando carriles o renovar la autopista, la ciudad decidió rellenar el segmento conocido como Inner Loop East y reconvertirlo en una vía urbana de escala humana: con carriles calmados, banquetas amplias, ciclovías, arbolado, espacios comerciales y nuevos desarrollos habitacionales. La obra no solo reconectó el tejido urbano, sino que revitalizó una zona marginada, atrajo inversión local y abrió la puerta a un nuevo modelo de planeación centrado en las personas, no en los autos.

Lo que hace especial este caso es que no se trataba de un parque escénico junto a un río ni de una zona turística con alto valor comercial. Era una infraestructura funcional, urbana y periférica, similar a muchas de las que tenemos en nuestras ciudades intermedias en México. Y aún así, se atrevieron a transformarla por completo.

La lección de Rochester es clara: no estamos condenados a seguir repitiendo los mismos errores. A veces, lo más valiente no es construir más infraestructura, sino atreverse a quitar la que nunca debió haber estado ahí.

A largo plazo

A largo plazo, existe la posibilidad de construir una centralidad importante alrededor de las vías del tren. Es una oportunidad que todavía está ahí, esperando ser aprovechada con visión y estrategia. Estoy preparando un artículo más amplio sobre la estructura metropolitana de Aguascalientes, y cuando esté listo, lo podrán encontrar aquí mismo, la suscripción es gratis y es la manera de no perderse ningún post.

Lo que me parece más urgente es cambiar el modelo: de uno que reacciona a los problemas cuando ya son insostenibles, a uno que los anticipa y los evita desde el diseño urbano. Aunque la forma dispersa de los fraccionamientos periféricos no facilita grandes espacios urbanos vibrantes, con una mejor planeación e inversión pública aún se pueden mejorar sus condiciones de vida.

Si seguimos construyendo con esta lógica de aislamiento, no solo estamos comprometiendo la movilidad: estamos fragmentando el tejido social de nuestras ciudades, debilitando su cohesión, su equidad y su futuro.

Dime que piensas en los comentarios

Referencias

https://ensambleurbano.blog/2019/01/18/anatomia-de-la-movilidad-de-aguascalientes/

Si te interesan las ciudades y como la infraestructura afecta a sus habitantes